Fallstudien: Kompetenzen belegen und Kunden werben

Erfolgsberichte aus der Industrie veranschaulichen, welche spannenden Antworten Unternehmen auf Herausforderungen und Probleme aus ihrem Alltag finden. Bei komplexen Fragestellungen kommen meist externe Spezialisten mit ins Spiel, deren Know-how, Produkte und Dienstleistungen dazu beitragen, Produktionsprozesse zu verbessern.

Wie solche professionellen und kreativen Lösungen aussehen, ist Gegenstand von Anwenderberichten.

Nicht nur die Redaktionen von Fachzeitschriften und Onlineportalen interessieren sich hierfür. Denn auf die angewandten Strategien, das Vorgehen und die hierbei eingesetzten Mittel sind viele Menschen neugierig.

An diese fünf Interessengruppen richten sich Success Storys:

- Der Anwender mit dem ursprünglichen Problem zeigt, mit welchen Fähigkeiten er seine Prozesse und Produkte optimiert und demonstriert auf diese Weise seine Innovationskraft.

- Seine Kunden und Abnehmer können sich über die Verbesserungen informieren, die ihnen gegebenenfalls ebenfalls Vorteile bringen.

- Der externe Spezialist stellt seine Problemlösungs-Kompetenz sowie den Nutzen seiner Produkte und Dienstleistungen unter Beweis.

- Unternehmen mit ähnlichen Sorgen wie der Anwender werden auf den Spezialisten und seine Kompetenzen aufmerksam.

- Unternehmen, die bereits Kunden des Spezialisten sind, sehen neue Einsatzmöglichkeiten von dessen Technologien und Services.

Jedoch: Eine Case Study aus dem Maschinen- und Anlagenbau, der Kunststoffverarbeitung oder einer anderen Industriesparte überzeugt als reine technische Beschreibung nicht. Ein fesselnder Anwenderbericht erzählt eine Geschichte – authentisch, verständlich und mit klarem Nutzen für den Leser.

Erfolgreiches Storytelling ist mehr als trockene Produktbeschreibungen

Gute Fallstudien machen komplexe Zusammenhänge greifbar und zeigen, wie ein Produkt oder eine Dienstleistung tatsächliche Probleme löst. Sie stärken die Glaubwürdigkeit der beteiligten Akteure und schaffen Vertrauen bei Interessenten und potenziellen Kunden.

Eine starke Success Story benötigt journalistisches Gespür, Fachwissen und Verständnis für die Zielgruppe. Der Schlüssel liegt in der Kombination aus präziser Recherche und emotionaler Ansprache. So wird die Fallstudie zu einem wirkungsvollen Instrument für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Anwenderberichte auf mehreren Kanälen vergrößern die Reichweite

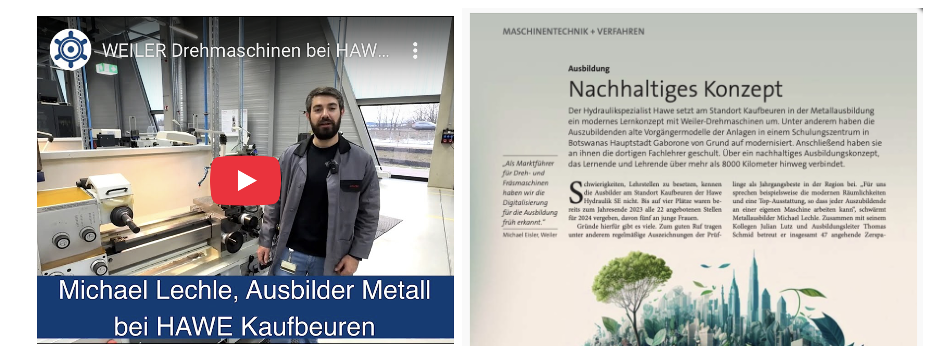

Eine gelungene Case Study besteht aus mehr als einem Text für Print und Online. Illustrierende Fotos und begleitende Kurzvideos erhöhen die Aufmerksamkeit, verbessern die Verständlichkeit und ermöglichen die Verbreitung auf mehreren Kanälen:

- Professionelle, bebilderte Anwenderberichte für Print, Onlineplattformen und die eigene Website

- Kurzvideos für Website, YouTube und Social Media

Der Erfolg einer Case Study in Fachmedien hängt nicht nur von ihrer Qualität ab, sondern auch von der Platzierung und dem richtigen Timing. Um Anwenderberichte in relevanten Print- und Online-Branchenmedien veröffentlichen zu können, sind gute Kenntnisse der Medienlandschaft und vertrauensvolle, intensive Kontakte zu Fachredaktionen notwendig.

Bei technischen Themen sind vor allem gute Beziehungen zu Redaktionen von Fachzeitschriften und Portalen für Industriegüter, Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Formenbau, Stanztechnik, Umformtechnik und Kunststoffe essenziell.

In sieben Schritten zum multimedialen Anwenderbericht

Das Vorgehen von der Idee bis zur Veröffentlichung einer Fallstudie lässt sich in wenigen Schritten beschreiben.

- Zielsetzung klären:

Was soll die Fallstudie erreichen? Soll der Nutzen eines Produkts betont, die Lösungskompetenz im Kundeneinsatz dargestellt oder das Unternehmen als attraktiver Arbeitgeber präsentiert werden? - Veröffentlichungsort bestimmen:

Wird die Case Study in einer Fachzeitschrift, auf der Website oder in Social Media genutzt? Soll sie als Handout für Messen dienen oder in einem Onlinemedium mit Videos und zusätzlichen Bildern erscheinen? - Anwenderbesuch organisieren:

Nach Zustimmung des Kunden erfolgt ein Besuch vor Ort, wo Interviews mit den beteiligten Mitarbeitern stattfinden und Fotos sowie Handyvideos erstellt werden. Hierzu müssen alle Beteiligten einen gemeinsamen Termin vereinbaren, was den Besuch leicht verzögern kann. Der zeitliche Aufwand hängt von der Komplexität des Themas und der Anzahl und Größe der Bildlocations ab. In der Regel reichen zwei bis drei Stunden. - Anwenderbericht erstellen:

– Einleitung:

Die Case Study beginnt mit einer kurzen Vorstellung von Anbieter und Anwender sowie Einblicken in Branchensituation und Marktposition.

– Ausgangssituation:

Welche Herausforderungen führten zur Suche nach einer neuen Lösung? Typische Gründe sind Kostendruck, gesetzliche Vorgaben, steigende Anforderungen oder veraltete Systeme.

– Der Weg zum Erfolg:

Anschließend wird die Suche nach einer Lösung und Unterstützung durch einen externen Spezialisten geschildert. Es wird beschrieben, welcher Lösungsansatz gewählt, wie vorgegangen wurde. Besondere Herausforderungen und wie sie gemeistert wurden sind ebenfalls ein Thema.

Der Nutzen der verwendeten Produkte und Dienstleistungen wird erklärt, technische Details werden klar und verständlich erläutert.

So verstehen auch Leser ohne Expertenwissen die Inhalte. Gerade Einkäufer haben oft keine tiefgehenden Fachkenntnisse.

– Kundenzitate:

Authentische Aussagen des Anwenders machen die Fallstudie glaubwürdig.

– Ausblick und Ende:

Eine gute Fallstudie hat einen Spannungsbogen. Am Schluss steht ein knackiges Fazit – sei es eine Bewertung der Zusammenarbeit oder ein Ausblick auf zukünftige Projekte.

– Fotos und Illustrationen:

Gute Fotos und aussagekräftigte Grafiken illustrieren eine gute Success Story. Sie lockern einen Text auf und machen die Geschichte lebendiger. Fehlen geeignete Bilder, müssen entsprechende Stockfotos recherchiert werden. - Kurzvideo schneiden:

Parallel zum geschriebenen Text wird das Kurzvideo geschnitten, dass bei einer Länge von maximal 1:30 bis 2 Minuten den Anwender mit eigenen Worten in der Einsatzsituation zu Wort kommen lässt. - Freigabe für die Veröffentlichung:

Als vorletzter Schritt steht die Abstimmung von Text, Fotos und Video durch alle Beteiligten an. Entsprechend dem Recht am eigenen Bild und der DSGVO sind Einwilligungserklärungen einzuholen. Je größer der Kreis und das Unternehmen ist, desto aufwändiger und langwieriger ist erfahrungsgemäß das Einholen der Feedbacks. Urlaubszeiten, Erkrankungen und anderweitige Verpflichtungen können zu zusätzlichen Verzögerungen führen. - Veröffentlichung:

Zuletzt steht die Veröffentlichung des Beitrags an, der hierzu in den gewünschten Fachmedien platziert wird. Ihren Mediaplänen lassen sich die Heftausgaben entnehmen, die thematisch ein geeignetes Umfeld für den Beitrag bieten. Da viele Printmedien eine überschaubare Erscheinungsfrequenz haben, kann bis zur Veröffentlichung etwas Zeit vergehen, wobei eine Anzeigenschaltung die Spanne verkürzen kann.

Wie lange es dauert, bis ein Anwenderbericht veröffentlicht ist

Bis zur Veröffentlichung einer Fallstudie mit vorherigem Besuch beim Anwender können mehrere Monate vergehen. Viel Zeit kann neben der Terminabstimmung für einen Besuch, die Abstimmung des Beitrags und Videos sowie das Warten auf die gewünschte Printausgabe in Anspruch nehmen.

Wie viel Aufwand erfordert ein Anwenderbericht

Für den Auftraggeber steht zuerst die Suche nach einem bereitwilligen Anwender auf der Agenda. Anschließend fallen für ihn und den Anwender der Termin vor Ort (ca. 3 Stunden) und die Abstimmung von Text und Video (pro beteiligter Person ca. 2 Stunden) ins Gewicht.